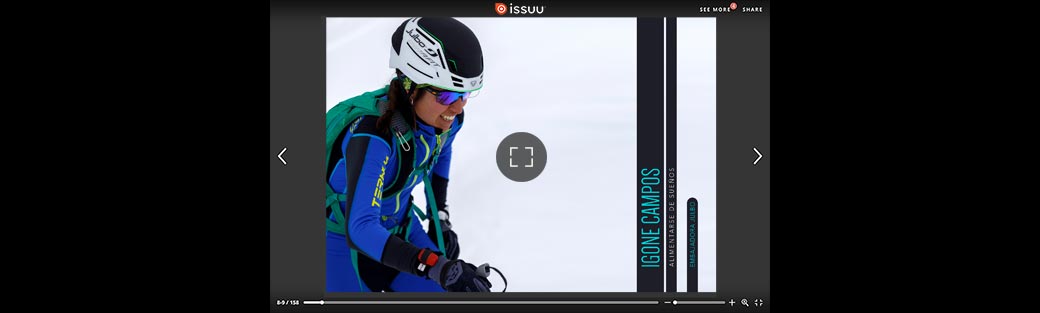

02 Abr Igone Campos. Alimentarse de sueños.

N

i mis padres ni yo imaginábamos que esas dos tablas de plástico que me pusieron cuando apenas tenía 5 años serían las herramientas perfectas para hoy cumplir miles de sueños y realizar tantas aventuras en la montaña invernal.

Texto: Igone Campos.

Dicen que aquéllos que tienen la suerte de colocarse dos tablas de esquí bajo sus pies desde bien pequeños son los que acaban teniendo un control total de sí mismos sobre éstas. Para las personas que se inician desde niños, el desplazamiento sobre unos esquís es algo casi tan natural como el que realizan sobre sus propios pies. Parece que yo soy una de las pocas excepciones que rompe con esta creencia, quizás por el hecho de que tuve un atropello por parte de otro esquiador cuando sólo tenía 7 años -me rompí la tibia de la pierna izquierda- y le cogí pánico a esquiar. También puede ser por la costumbre que he tenido hasta hace no mucho de no creer en mí misma ni en mis capacidades. Tengo que admitir que nunca he sentido esa confianza ciega que tienen en sus esquís, llamémoslos, los esquiadores de toda la vida.

De todas maneras, no voy a negar que ser una esquiadora de “siempre”, aunque en cierto modo de forma incompleta, ha sido de gran ayuda para adentrarme en el mundo del esquí de montaña o skimo que tantas alegrías, épicas experiencias y amigos me ha dado durante estos últimos años. Es evidente que no es lo mismo esquiar en una pista de una estación de esquí a hacerlo en la montaña, ni en términos de tipo de nieve ni de seguridad frente a los riesgos de la naturaleza no domesticada, pero esta experiencia en esquí alpino hace que, después, ahí fuera, sientas un mayor control sobre los esquís y sobre cualquier situación comprometida con la que puedas encontrarte.

- Fotografías © Archivo Igone Campos

Soy ese tipo de personas a la que le satisface ganarse las cosas a base de esfuerzo y sacrificio. Os doy un ejemplo. Me agrada cuando veo un 9 de nota en un examen y en realidad me lo he trabajado, pero no me llena el hecho de conseguir el éxito sin ningún o con muy poco esfuerzo. Es decir, me gusta obtener lo que merezco, aunque esto pueda sonar algo relativo. Creo que ésta era la sensación que me acabó dando el esquí alpino: bajar sin, en verdad, habérmelo ganado. Así que, cuando por culpa de un amigo me animé a probar el esquí de montaña a los 20 años (ahora tengo 27), tuve la sensación de que estaba saboreando ese sentimiento de sacrificio para conseguir algo, que en este caso era la bajada. Me di cuenta de que ésta era la combinación perfecta. Disfrutaba las subidas y en los descensos me sentía viva. Y cuando gozas tanto con algo y te hace feliz, inevitablemente te engancha. Cada día que pasa lo deseas más. Y si a esto le sumas que nos encontramos en terreno de montaña, donde las posibilidades son infinitas y hay tanto por descubrir, es cuando empiezas a soñar. A soñar mucho y a lo grande.

Al principio, procurando no ser demasiado ambiciosa y a la expectativa de ver cómo me desenvolvía en la montaña invernal, empecé a moverme por el Pirineo, sobre un terreno relativamente fácil. Bosques de coníferas en los días de mayor riesgo de aludes, pendientes suaves y amplias con accesos no muy técnicos y, sobre todo, lugares que ya conocía anteriormente sin nieve. Pero las posibilidades que dan estas condiciones, aunque suficientes para llegar a sentirte cómoda en este deporte, se acaban pronto, y es entonces cuando surge el deseo de conquistar en formato invernal todas esas cumbres del Pirineo que ya has probado en verano. Además, el hecho de que en algunos casos el itinerario previsto tenga nieve puede complicar o hacer más emocionante la ascensión a la montaña -a veces lo facilita-. Cuando sabes que buscar el mejor descenso va a ser toda una aventura y que utilizarás menos de la mitad del tiempo empleado en la subida, se añade un plus de adrenalina a la actividad si la contrastamos con la de verano. Y todos sabemos que se segrega una hormona que nos produce euforia. Una emoción que volvemos a buscar una y otra vez.

- Fotografías © Archivo Igone Campos

Como os venía diciendo, el mundo de las montañas puede ser muy imaginativo, pero creo que a la vez es muy real. Los sueños pueden ser más o menos alcanzables, pero siempre son sueños. Un día puedes imaginarte a ti misma en la cima del Aneto, y el día siguiente alcanzarlo. Todo esto depende de uno mismo, de cuánto lo deseas y, en consecuencia, de cuánto sacrificio estás dispuesta a realizar para conseguirlo. A veces, ese esfuerzo se traduce en el simple hecho de llamar a un amigo, revisar tanto el itinerario como las condiciones meteorológicas y nivológicas, llenar la mochila de material de montaña, comida e ilusión, y partir hacia tu destino preparada para hacer frente a cualquier situación que te puedas encontrar. Otras veces, requiere un trabajo previo más exhaustivo, como puede ser un entrenamiento específico o coger experiencia en terrenos similares pero algo menos comprometidos y expuestos a los que te vas a encontrar en ese gran sueño.

Cuando alimentarme de sueños “pequeños” por los Pirineos -y lo pongo entre comillas porque para cada persona hacer cima de una montaña concreta puede suponer algo grandioso o no tanto- ya no me saciaba tanto y veía que cumplirlos en cierto modo me llenaba pero no me generaba la misma ilusión, empecé a desear las montañas de los Alpes. Soñaba con ascensos más técnicos, con glaciares caóticos y con descensos más incómodos pero interminables. Soñaba con verme bajo la fuerza de una naturaleza infinita y vasta y medir lo vulnerable o fuerte que me sentiría ante ella. En otras palabras, creo que lo que buscaba eran nuevas y más fuertes emociones para obtener un tipo de adrenalina que me alimentara. Sabía que en este caso el camino hacia el éxito sería más agotador y sacrificado, pero creía ciegamente en que todo este trabajo valdría la pena. Así, en menos de cinco meses, entre invierno y primavera, pude viajar a los Alpes en un par de ocasiones donde las buenas condiciones -las mías propias y las del entorno- me permitieron llegar con esquís a casi todas las cimas que me propuse, empezando por Allalinhorn y Breithorn, en Suiza, pasando por Gran Paradiso, en Italia, y terminando en Dôme de Neige des Écrins y Mont-Blanc, en Francia.

Creo que ir cumpliendo sueños que consideras, al principio, un tanto inalcanzables, además de aportar ese punto de motivación para seguir soñando, es la clave para creer con más fuerza en ti misma, para salir de la zona de confort, para desarrollar más a fondo tus capacidades, para mantener viva la ilusión por lo que hacemos y para sentir que todo el proceso, en verdad, ha merecido la pena. En realidad, obtener una cosecha de frutos dulces de una gran parte de lo que siembras aporta los nutrientes necesarios para conseguir la fuerza suficiente con la que seguir luchando por aquello que quieres de verdad. Y yo, después de aquella experiencia tan intensa en los Alpes, donde su naturaleza me hizo sentir minúscula y débil pero muy fuerte al mismo tiempo, y con la que sentí una conexión conmigo misma que no he encontrado en ningún otro sitio, empecé a pensar en más allá, en las posibilidades que podrían darme las miles de montañas que decoran el mundo.

- Fotografías © Archivo Igone Campos

Tengo que admitir que la masificación humana que observé en los Alpes me decepcionó un poco ya que esperaba encontrarme algo más inaccesible, con un toque más salvaje y virgen. Esta realidad me llevó a pensar en lugares de la faz de tierra donde la presencia humana fuera mínima y donde la naturaleza le ganará el terreno al ser humano y a todo lo que es capaz de crear a su alrededor. Hablo de lugares donde muy pocas personas han podido llegar por el hecho de que hacerlo supone el esfuerzo de uno mismo. En el mismo momento en el que reflexioné sobre estas cuestiones, me encontré con un lugar que a mi parecer cumplía todos los requisitos. Ese era, definitivamente, Alaska.

Tenía claro que era el espacio donde todo lo que buscaba en la montaña invernal y en mí misma se encontrarían. Enseguida se convirtió en ese gran y difícilmente alcanzable sueño al que cada uno de nosotros aspiramos y que, por el largo y exhausto tiempo de dedicación y por las condiciones económicas que requiere, a veces se hace realidad, pero que en la mayoría de los casos acaba no aconteciendo. Cuando vi que el concurso Mountopia –un término muy interesante que combina montaña y utopía- de Dynafit podría hacer que ese deseo no quedara en algo vacío, no dude en apuntarme y proponer mi sueño de montaña utópico como proyecto. Aunque no lo veía fácil, quería ganarlo de verdad. Y cuando deseo algo con tanta fuerza, no dudo en dedicarle gran parte de mi tiempo para hacer todo lo que sea posible. No sé exactamente si fue la tremenda ilusión que proyectaba, pero lo que es seguro es que me dio la oportunidad de ir a ese lugar que tanto me ilusionaba, de adentrarme con un par de esquís y unas pieles de foca en esas montañas salvajes e intactas donde buscar emociones nunca antes vividas, y donde poder desnudarme ante mí misma para crear esa conexión con la montaña que en ningún otro sitio era posible alcanzar. Ése fue, sin duda, el punto de partida de otros miles de sueños que aún quedan por hacer realidad.

- Fotografías © Archivo Igone Campos

Cada vez estoy más convencida de que los sueños son el sustento para el correcto funcionamiento de las personas, casi tanto como lo puede ser la comida. En mi caso, ese tipo de alimento lo encuentro en la montaña invernal con el apoyo de material (esquís, crampones…) que me permite moverme sobre ella. Al contrario de lo que pueda pasar con la comida, la satisfacción no llega por el simple hecho de ingerir lo que nos gusta una y otra vez, sino que es más bien como un tipo de droga que, para que te llene del todo, necesitas que cada vez sea más fuerte, y que las sensaciones que te aporte sean nuevas o diferentes. Es en definitiva esta búsqueda de emociones la que hace que sigamos soñando y cumpliendo sueños. Y cuando los vas tocando con tus propios dedos, ves que el sacrificio se convierte en satisfacción, el sufrimiento en placer y los sueños en realidad.

- Fotografías © Archivo Igone Campos