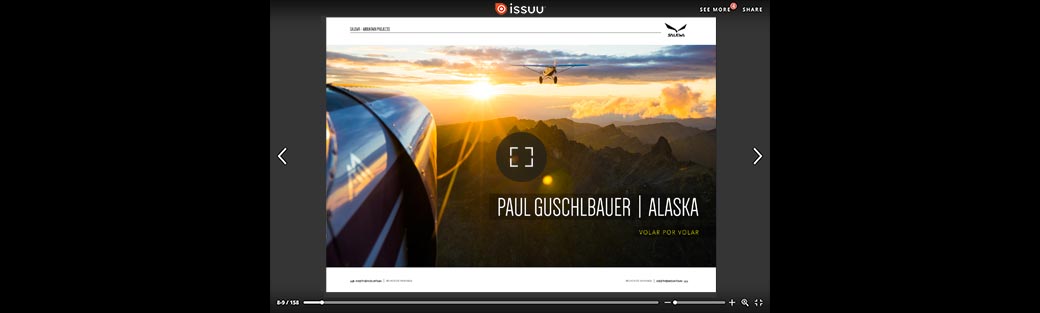

01 May Paul Guschlbauer. Alaska. Volar por volar

Texto y fotografía: Storyteller-Labs | Salewa

E

l cielo está azul sin una sola nube. El sol se esconde por el horizonte e ilumina el paisaje. No hay rastro de presencia humana.

Los prados están parcialmente cubiertos por el hielo y los majestuosos ríos serpentean. Bosques de abedules blancos apuntan al cielo y hacia el norte se ven miles de kilómetros cuadrados de montañas y lagos. En la superficie, un grupo de perros corren tirando de un pequeño trineo. Quien lo dirige levanta su mirada y saluda al pequeño avión que vuela bajo. Los primeros acordes de “Hard sun” suenan en la cabina. Eddie Vedder escribió esta canción para la película “Hacia rutas salvajes”. El piloto del Piper PA-18 Supercub comienza a elevarse rápida y elegantemente. El aparato de un solo motor se muestra a contra luz, gira y cae en picado antes de continuar con su vuelo.

- Fotografía © Storyteller-Labs | SALEWA

El rostro del piloto refleja una media sonrisa. Se pregunta si éste es el sabor de los sueños. El hombre del trineo ríe emocionado y levanta su puño al aire. Paul, el piloto, comprueba los instrumentos y corrige ligeramente el rumbo girando unos grados a la derecha. Comienza a cantar mientras el sol desprende sus últimos rayos sobre Seward’s Folly. Éste es el nombre como se conocía a Alaska en 1867.

Este territorio extremo no siempre ha sido parte de Estados Unidos. Los primeros humanos en estas tierras vinieron de las islas aleutianas y del estrecho de Bering. Los primeros colonos de esta tierra helada y remota fueron los rusos. Eran cazadores y comerciantes de pieles llevados por su avaricia y viviendo una vida miserable a la espera de enriquecerse para volver a su tierra convertidos en señores. En 1867, viendo lo imposible de transformar estas bellas tierras en una colonia próspera, los rusos decidieron venderlas a los americanos. El Secretario de Estado William Seward fue el responsable de estas negociaciones. El zar Pedro II recibiría 7,2 millones de dólares a cambio de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Muchos no vieron una buena idea en gastar ese dinero en una tierra inhóspita. Al menos hasta 30 años más tarde cuando comenzó la fiebre del oro en Klondike.

- Fotografía © Storyteller-Labs | SALEWA

El avión de Paul reduce su velocidad perdiendo altura. Con los últimos rayos del sol se dirige hacia una pequeña colina y gira a la izquierda apareciendo una pequeña franja de tierra rodeada de altos abedules. Con seguridad el avión toma tierra.

Del hangar sale a recibirles un hombre con el pelo revuelto y las manos y pantalones manchados de aceite para el motor. Parece el tipo de persona que ama lo que hace. “Hola, Paul. ¿Ya has terminado por hoy? Bienvenido a casa. Mi mujer ha preparado una cena deliciosa”. Paul saca su mochila del pequeño Supercub. “Sí, por hoy ya está. No tengo mucho tiempo. Mañana quiero continuar mi ruta hacia el norte, más allá del Denali. Creo que estaré fuera tres o cuatro días. Comamos ahora. Estoy hambriento”. Paul Guschlbauer y Ken MacDonald se dirigen hacia el interior de la casa mientras charlan sobre lo que hay más allá de esas montañas. Las últimas luces mueren en el cielo de Alaska.

- Fotografía © Storyteller-Labs | SALEWA

Han pasado ya cuatro meses desde que ese extraño austriaco llegara desde Anchorage con sólo dos parapentes, un saco de dormir, un par de esquís y algunas ropas, para vivir en su avión y en el hangar de Ken. Ha aprendido a aterrizar y despegar en condiciones y lugares nada fáciles. También a arreglar el avión y a surcar los cielos de Alaska. Se conocieron hace poco de una manera nada usual. Paul, un piloto de parapente, buscaba algo que llamara su atención después de participar en la Red Bull X-Alps. Intercambió unos cuantos correos electrónicos y algunas llamadas de teléfono con Ken, uno de los mejores pilotos de avioneta de este rincón del mundo o, por qué no decirlo, de todo el planeta. El plan era simple: obtener una licencia de vuelo –algo fácil-, encontrar el avión adecuado –algo más complicado, pero no imposible-, y llegar a nuevos y remotos lugares con su avión para volar en parapente. Hacia rutas salvajes pero sin morir en un viejo autobús abandonado. A Ken le gustó tanto el proyecto que ayudó a Paul a comprar un viejo Supercub y le enseñó cómo arreglarlo, ofreciéndole sus conocimientos y un lugar en el que dormir.

- Fotografía © Storyteller-Labs | SALEWA

Es muy temprano cuando Paul se despierta. La cena fue increíble y ya siente añoranza por el ambiente familiar que se ha creado con Ken, su mujer y sus hijos. Con el silencio previo al amanecer, carga la avioneta con lo necesario para unos cuantos días: parapente, esquís, una pequeña tienda y algo de comida. Comprueba el nivel de combustible.

Paul sale de la cabina y se dirige hacia Ken. “Hiciste un gran trabajo. Ken, no sé cómo agradecértelo lo suficiente. Eres una persona increíble. Y un amigo”. Ken le resta importancia. No le gustan los halagos. “¿Por qué no vienes conmigo? Hace tiempo que no volamos juntos”. Ken acaricia las aspas del Supercub perdido en sus pensamientos. “Me encantaría acompañarte. Enseñarte cómo se vuela sobre Alaska ha sido asombroso. Pienso que el mostrar a alguien el lugar donde habitas, te permite observarlo con otros ojos. Puede que yo te haya enseñado algunos trucos, pero tú me has hecho ver porque amo este trozo de tierra helada”.

- Fotografía © Storyteller-Labs | SALEWA

Paul baja la ventanilla. “¡Hey, Ken!”. Éste se vuelve y observa al austriaco. Puede que sea por el efecto de la luz del amanecer, pero ve a alguien que es mucho más que un piloto y un aventurero. Se trata de un hombre que no tiene miedo a emprender nuevos caminos, a seguir sus sueños y a comprender el verdadero espíritu de Alaska. Ve a un hombre que vuela por volar, a alguien para quien el aire no es sólo la materia que impulsa alas y velas. A alguien para quien los kilómetros interminables de tundra, lagos y montañas no son sólo algo sobre lo que volar, sino un espacio para expresarse. “Ken, quería decirte… Nada, olvídalo. Gracias, eres increíble. Te veo en cuatro días. Compra cerveza”. Ken levanta su pugar. Paul arranca el motor y despega con gran precisión. Gana altura mientras la intensa luz de la mañana acaricia Seward’s Folly.

Cuatro horas más tarde, el avión descansa al filo de un valle sin nombre, en algún punto al este de Peter’s Dome. Paul corre. Detrás de él el parapente se infla y sus pies pierden el contacto con el suelo. Alrededor de él, una extensión de lugares bellos donde no hay rastro de personas, casas o caminos. “Volar por volar”, sonríe sentado en su silla. “Este sí que es el verdadero sabor de los sueños”.

- Fotografía © Storyteller-Labs | SALEWA